Goodness Japan

誰も気付いてないのか? 口外されないナロー911/912の肝

速く走らせる為にエンジンより先に確認すべきポイントはココだ!!

シフト・ハウジングは消耗部品?

シフトレバーの構造上、支点の磨耗によるガタツキは、作動を不安定にさせる。

ポルシェシンクロのトランスミッションを称して『蜂蜜をスプーンでかき混ぜる様な・・・』とか『熱いナイフでバターを切る様な』と表現されたシフトフィーリングが特徴の様に言われていたが、現実には不慣れな人がギヤ・チェンジする時のギヤの回転数が同調するまでのフィーリングであり、慣れてしまえば、そんな「蜂蜜を掻き混ぜる」「ナイフでバターを切る」様な感覚は無い。

シフトアップする時にもスパッ、スパッとギヤは吸い込まれる。シフトダウンする時にはミッション&シンクロを痛めない様に優しくシフトレバーが吸い込まれて行くまでニュートラル位置で待つ。

ギヤが何処に入っているのか判らない様なトランスミッションは、ブルーバード510のミッションぐらいである。ハコスカGT-Rのトランスミッションの新品を装着してKPGC10を走らせた時の印象は、H形の溝は無いが綺麗なH形を描いて気持ちよくシフト出来た。私の印象では、新品の時には動きが硬いだけである。

ハコスカGT-Rから10年落ちの1969年 911Sに乗り換えて最初に感じたのは、やはり中古車であると言う他人が使って磨耗した感触が感じられた。それを痛切に感じたのは1980モデルの展示会で911SCの新車に乗った時である。トランスミッション及びシフト・ハウジングの変更による違いは有るが、新車時のシフトレバーは動きが硬いことを実感した。とても重いと言う表現が最適である。すばやいシフトなど困難と言うレベルだった。

昔の911新車を購入したオーナーは、1万キロ乗る前に911を手放す人が多いと聞いた。私の推測だが、操作系の動きが重くなかなか馴染めなかったのではないかと思う。

中古車を購入したのであるから各部にヘタリや磨耗があるのは当然であるが、どの部品がどれだけ消耗しているのか? 主要部品を新品に交換すればかなり改善される筈である。

1965年~72年 911/912シリーズ、914系のシフトレバーは下記画像のシフトハウジングで支えられ、ギアをセレクトする際の正確さを保証している。

このシフト・ハウジングは、何年か前に製造廃止され現時点では何処かのショップに眠っている在庫しか入手できなくなった。

画像左側…914用、右側…1965~1971年 911/912用 (1972年 911も同タイプ)

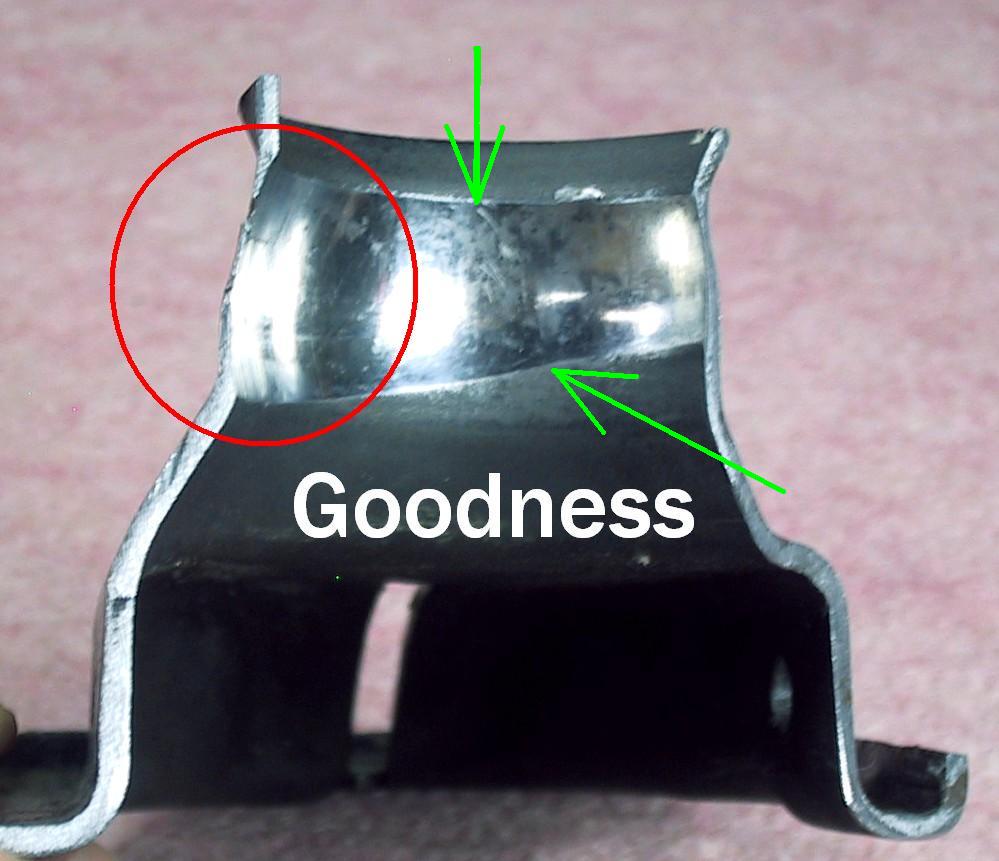

新品のシフト・ハウジング裏側、この赤丸印の内部に注意

中古シフト・ハウジング、穴の内側に光っている部分は、シフトレバーの接触による磨耗の痕跡

シフトフィーリング回復の為に取り替えた中古を、磨耗具合の検証の為にカットした

画面右側がフロント、 左側がサイドブレーキ側

画像左側…カットした後ろ側断面、右側…前側の断面、3つの赤印の肉厚に注目

ベースとなる2㎜厚の鉄板から1㎜以上磨耗している事が理解出来る

前側のカット断面、上の赤印内に磨耗して強度不足になって破壊したクラックが確認できる

緑の矢印の箇所には、レバーと接触し磨耗によって出来たエッジが立っている

磨耗の境界が左に広がっているのは、901トランスミッションの特性、リターンスプリングの作用、

リバースと1速のポジションの為に使用頻度が大きいことが理由

後ろ側断面、赤印部の鉄板の肉厚 (約0.5ミリ厚) に注目

シフトレバーが側壁へ接触し動くので磨耗する事は理解出来るが、ココまで磨耗していたのは予想外だ。

この側壁は、新品のときに約1.6㎜、2㎜厚の鉄板がプレス成形され延ばされている。

さらに鉄板の表面には防錆塗装されている関係から、より正確な肉厚は計測不能である。

車を走らせる時、シフトレバーの動きに対して気に掛ける人は少ない。シフトレバー下端のボールカップ、フロアトンネル内を前後に走るシフトロッドのガイドリングを新品に交換すれば、交換前のシフトフィーリングより大きく改善され交換した喜びは大きい。

しかし、このシフト・ハウジング、シフトレバーの消耗まで確認したオーナーは皆無だろう。この写真のハウジングは推測であるが、内径が1㎜以上、磨耗により広がっていたと思われる。それと同時にシフトレバーの半球型形状も磨耗したと考えられる。

シフトレバーは常に、コイルスプリングにより下から上方向へ押し上げられておりシフト・ハウジングへ密着されている。押し上げられて密着されている事で走行中の振動によるビビリ音が防止されているが、一度磨耗が進むと馴染み易い形状へと磨耗が加速されると思われる。

クルマを走行させる時、901型5速ミッションの場合には1速の左手前にシフトレバーを引き寄せる際、リターンスプリングの反発に対抗する力でシフト・ハウジングの側壁へ押し付ける事になり、一方向への接触が磨耗を促進する事になるが、同時に磨り減った側壁との間に生じたガタにより、テコの支点が1㎜以上の磨耗により不安定に動けば、新車当時のフィーリングから遠ざかっている事は誰でも理解出来るはずである。

この画像のカット部品は5速ミッションの911から取外したものである。4速ミッション搭載車の方がシフトパターンの違いと頻繁なシフトが必要ない関係から磨耗が少ないと思われる。

この様な磨耗が現実となった場合、最悪は走行中にシフトハウジングにクラックが生じてレバー脱落と言う事態も想像出来る。磨耗の進んだシフト・ハウジングの修理はほぼ不可能と考えるべきである。

点接触の磨耗なら修理可能だが、曲面の磨耗は復元が難しい。ましてや磨耗が極限まで進行してクラックが入ったらアウトである。

現在のところメーカーで再生産の話は聞かない。いずれ米国内にてレプリカ部品販売の話が持ち上がるかも知れないが、問題点は量産しても簡単に売り切れる部品ではない、また、ナロー911/912オーナーがこの磨耗によるトラブルの情報が広がらない限り、皆欲しがる部品でも無さそうである。

ポルシェ純正部品は鉄板をプレス加工して成形しているが、シフトレバーが収容される凸部は、ベースとなる鉄板の厚さ (2㎜) が穴部の成形の為に引き延ばされて約20%薄くなってしまう事が欠点かも知れない。

現代の技術なら、鋼材をNC加工すれば外観の形状は異なっても、機能的に問題の無い金属加工が可能だと思うが、最大の問題点は単価である。1個だけ作るのではビジネスとして成立しない為、ほとんど望めない。

この磨耗は、ゴー・ストップの頻度が高い日本特有の症状かも知れない。この画像を見て自身のシフト・ハウジング劣化を心配するか? 否か? オーナー自身の判断・考えに委ねる。

今クルマに取付けられているシフトレバーのラバーブーツを外し、シフト・ハウジング内側のリバース/1速側を重点に側壁を目視点検し、その後、実際に触診して異常の無いことを確認すべきである。

July 8, 2013